弁護士 水上 洋(みずかみ・ひろし)47期

本シンポジウムの開催趣旨

私は、2014年4月から2017年4月まで、司法研修所の刑事弁護教官を務めました。教官となるにあたり、先輩から「教官は老いてから報われる」という言葉をいただいたことを思い出しますが、教官時代に得た司法修習生との関係は実際に私の大きな財産となりましたし、個人的にも弁護実務を深く学ぶ良い機会となりました。

私が教官時代に関心を持ったのは、説得の在り方、事実認定の在り方と、会議体における意思決定の在り方でした。このうち、説得の在り方は、刑事弁護教官室が修習生に教える内容そのものですが、弁護士が説得する前提として、事実認定者(裁判官や裁判員)はどのように心証を形成するのか、会議体における意思決定はどうあるべきかについて、刑事弁護教官室や他の教官室の教官と議論しながら考える時間は、とても楽しいものでした。

弁護士にとって、証拠を収集し、収集した証拠を法的に分析・検討した上で、説得的な主張・立証を行うことは、民事・刑事を問わず、法廷の内外を問わず、不可欠の技術であるといえます。また、実務における弁護士の主張・立証に説得力があるかどうかは、説得の対象者(裁判官や裁判員に限りません。)が一番よく感じているところだと思います。

そこで、本シンポジウムでは、司法研修所民事裁判教官の経験のある森健二裁判官(東京地裁部総括・50期)から、民事裁判において裁判官はどのように心証形成しているのか、弁護士に求める訴訟活動はどのようなものかについて講演いただいた上で、刑事弁護の第一人者であり司法研修所刑事弁護教官の経験のある神山啓史弁護士(35期)にケース・セオリーの確立と説得の技術について講義いただいた後、弁護士に求められる技術と研鑽について検討することとしました。

本稿は、2025年7月24日に開催したシンポジウム「弁護する技術」の内容を整理して紹介するものです。

1 裁判官の心証形成と当事者に求められる活動

最初に、森裁判官に「裁判官の心証形成と当事者に求められる活動」と題して、要旨以下の内容の講演をしていただきました。

(1)裁判官の心証形成

ア 事実認定のゴールは何か、ゴール達成のために何をしているか

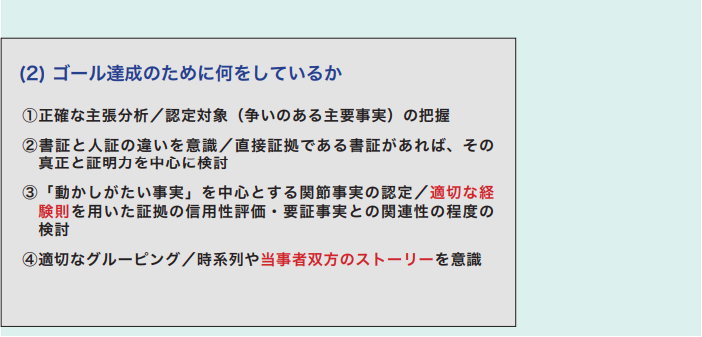

裁判官の事実認定のゴールは、①妥当な結論に至ることであり、そのためには、②結論を導く判断過程(判決書の説示)に説得性がある必要があり、そのためには、③適切な経験則に基づく妥当な評価が必要であり、そのためには、④要証事実の存否に関わる重要な間接事実を認定する必要があります。

このゴール達成のため、第1に、正確な主張分析をする必要があります。認定対象(争いのある主要事実)は何か、要件事実を整理し、認否をとり、争いのある要件事実は何かを明らかにした上で、その争いのある要件事実について関連性のある間接事実は何かを検討します。

第2に、争いのある要件事実について、いかなる証拠があるか、書証で決めるのか、人証で決めるのか、証拠構造を意識し把握する必要があります。その上で、直接証拠である書証があれば、成立の真正と証明力を中心に検討します。

第3に、直接証拠がある場合はその証明力、直接証拠がない場合は間接事実による推認の問題になりますが、「動かしがたい事実」を中心に据えて、その証明力、信用性を判断したり、推認に利用する間接事実として位置づけたりします。「動かしがたい事実」を抽出した後、適切な経験則を用いて証拠の信用性を評価し、要証事実との関連性の程度を検討して、最終的に妥当な結論を出せるかを検討します。

第4に、経験則を用いるにあたっては、間接事実をグルーピングすることが重要です。例えば、関連性のあるプラス事情が①から④まであり、それと相反するマイナス事情がAからCまであるが、結局はプラスに方向に働く、といった判断をします。また、時系列で整理する作業も重要となります。

このグルーピング作業と時系列の作業を行う際には、当事者双方が提示したストーリーを意識して、そのストーリーに合うか否かという観点から、検討します。

事実認定は以上でほぼ尽きており、あとは事件ごとに一つずつこうした作業を繰り返し行っていくことになります

イ 民事裁判教官室の指導内容

民裁教官室は、実務家の卵である修習生に対して、実務で行っている、以上のことと同じ内容を教えています。

ただ、同じことを教える中で、さらにその根本は何かを繰り返し伝える必要があり、実務修習の事件や白表紙記録を用いて、「事実認定の基本構造・技法の理解の徹底」を重視しています。

修習生には、まず「判断の枠組み」(証拠構造)を意識してもらい、直接証拠はあるのか、間接証拠しかないのか、その証拠は文書か供述か、文書であれば成立の真正に争いがあるか(偽造文書の争いがあるか)等を押さえます。

修習生は、抽象的なツールには関心がありますが、具体的にこのケースでどのツールを使い、どう結論を導くかということには関心が薄い傾向があります。自分が教官をしていた時は、ツールにすぎないのにツールにだけ関心があるという本末転倒になっている点の改善に腐心していました。

修習生の指導にあたっては、「結論を導く上で重要な事実」についての検討・論証にも重点を置いています。すなわち、時系列に沿って、関連性のある「動かしがたい事実」を整理、検討します。一時期、修習生が争いのない事実や書証で容易に認定できる事実を特により分けることもなく「動かしがたい事実」だとして起案にやたらと挙げてくる時代がありました。記録上、登記がこうなっている、こういう催告をしたなど、挙げようと思えば、そのような事実はいくらでも挙げることができます。そういう起案は、ときとして実務の準備書面でも見受けられますが、「この代理人はこの事件を果たして分かっているのか」という疑問を抱かせかねないことは意識しておいてもらった方がよいのではないか、要は、分かりやすくストーリー展開してくださいということです。

また、最近の司法研修所では、「争点整理に力点を置いた指導」を行っています。その理由は二つあります。一つは、実際の民事事件では争点整理手続の段階でかなり心証を取っているということが挙げられます。民事弁護教官からは「この段階で心証を取られては困る。」と言われることもあります。ただ、実際の訴訟では、あくまで「暫定的」な、つまり証拠が全て出し切られているわけではない段階でのものということにはなりますが、相応に心証を取っていますので、司法研修所での教え方も、実務に沿う形で変えた面もあります。もう一つの理由は、教育的観点からも、供述証拠(人証)を抜きにしてどのような事実を基礎にしていかなる事実を推認できるのかどうかを検討する訓練になることが挙げられます。従来、修習生に対しては、人証も含めて全ての証拠が出た白表紙記録を用いて事実認定に関する起案を行わせてきましたが、それでは一つ一つの証拠や間接事実の意味合い・重みがぼやけてしまいがちなので、例えば第2回手続ではこういう証拠が出ているからこういう心証が取れる、第3回手続では逆の証拠が出てきたからこうブレる、そのブレている過程が出ると、一つ一つの信用力、証明力や間接事実の位置づけを考えるようになります。これまでの静態的な事実認定ではなく、動態的な事実認定、証拠が動くと自分も動くのか動かないのかという訓練ができるので、争点整理に力点を置いた教育には積極的な意味があると考えています。

ウ 争点整理での営み

裁判官が実際の争点整理でどのようなやり方で心証を取っていくかといえば、求釈明(民訴法149条1項)というツールを用いて、その都度その都度の心証を当事者に投げかけることによるしかありません。

心証の投げかけの目的は二つあります。一つは、証拠を出し切ってもらうということです。例えば、本来であれば出るべき証拠がもっとあるのに、訴訟ではその半分しか出されていない中で弁論準備手続を終結すると、5割の証拠を前提にした心証しか取れないのは当たり前です。一審裁判官からすると、それで「誤判だ。」と言われても、「証拠5割の中では正しい判断だ。」という話になってしまいますので、きっちり証拠を出し切ってほしい。「尽証度」とか「解明度」という議論につながる話です。

もう一つは、証拠が出し切られていても、個々の証拠の評価は一義的ではないということを前提として、個々の証拠や間接事実について、できるだけ多様な見方を取り込んでいくということです。原告と被告とで対立する評価が当然にあり得えますし、裁判官が原告とも被告とも違う見方をすることもあります。人証も含めて全ての証拠が出された後に最終的な事実認定をするに当たっては、その多様な見方のうち、事案の全体を見直してみて当該事案に最もふさわしい見方は何かを決めて最終判断をすることになりますが、多様な見方から事案に応じた見方に収れんさせるプロセス自体が、認定した事実を誤りの入りにくいものとするように思います。

裁判官は、意外と見落としをしたり思い込んだりしていることがありますが、黙っていると分からないので、「思い込みだったら直してください」という趣旨で、心証を開示します。最近は多くの裁判官がやっていることだろうと思います。

エ 争点整理と尋問(証拠調べ)との役割分担

争点整理手続が終了した後、多くの事案は尋問が待っているため、争点整理と尋問の役割分担を考える必要がありますが、尋問は、「中心的な争点」について行われるのが理想です。

例えば「この証人から4つの事実を立証します。」と言われても、論点が多すぎて心証を取りきれないからです。そもそも人証は心証を取るのが難しい、つまりその信用性を判断するのが難しい証拠ですので、一点勝負で「この契約書を作成した時、どういうことがあったか否か。」とするなど、ピンポイントでその人の話を聞く方がわかりやすい。現実問題としても、限られた尋問時間の中で誰から何を聞き出すかということを考えざるを得ません。

そこで、尋問に入る前に、争点整理手続において、争いのある要件事実のうち尋問によって確定させる必要のある「中心的な争点」について、三者で共通認識を持つための訴訟活動を行う必要があります。この共通認識の対象は、要証事実と関連性のある間接事実があるか否かと各間接事実の関連性の質・程度です。「その点は供述で立証する」と明言してもらう方法や、「その間接事実はどの程度の価値があるか」を共有する方法があります。

裁判官は、争点整理において暫定的な心証を取っていますが、ここで言う「暫定的」とは、70%とか40%という心証度の話ではなく、手続として暫定的であるという意味です。弁論準備手続が終わった段階では、まだ証拠調べが残っている以上、「暫定的」と言わざるを得ず、その段階で100%ではもちろんないですが、それに近い心証を取っていることもなくはないです。

そういった心証を取るために裁判官が何をやっているかというと、提示された原告のストーリーと被告のストーリーが相対立している前提の中で、そのストーリーを見比べて評価をするため、動かしがたい事実(書証が豊富な事案)と対照して判断しています。つまり「動かしがたい事実」というツールを使って双方の「ストーリー」のいずれが合理的か不合理かということを考えて事実認定をしています。

客観的な「真実」というものはそうそう分かるものではないですし、そもそも、民事訴訟の場合には、刑事訴訟と異なり、本当の真実を追及しないといけない場なのか、相対的な真実にとどまるのではないかという議論もあります。相対的というのは、ザックリ言えば、原告と被告の二つのストーリーを見比べて、どちらがより真実っぽいかを考えるということのように思いますが、当事者双方の証拠収集能力には自ずから限界のある民事訴訟という場では、裁判官も、そのような形でしか事実認定はできないのではないか、という思いを抱かなくはありません。

なお、供述証拠により認定する事実が「動かしがたい」場合もあることはあります。司法研修所の教材である「事例で考える民事事実認定」の初版では、動かしがたい事実として、①争いのない事実、②証明力の高い文書で認定できる事実、③双方が一致した供述によって認定できる事実、④当該当事者にとって不利益なことを供述した事実を挙げられていました(ただし、最新の3訂版では、動かしがたい事実は①②で、③④は「信用性の高い供述証拠から確実に認定できる間接事実」の例として整理されています。私自身は、3訂版のように①②の事実と③④の事実とは一応区別しておくのがよいと思っています。)。このうち、①と②は、理想論でいえば、争点整理手続の中で全て顕出されなければならない事実です。③と④は、供述を聞かないと分かりませんが、理想的に争点整理が進めば、一致供述や不利益供述といったものは、当事者双方がきちんと主張をして相手の認否をきちんと取れば争点整理段階で出てくるものなので、人証を用いて初めて認定できる事実とはいえないようにも思います。

もっとも、一致供述、不利益供述は、その評価が難しい。不利益は特にそうですが、そういう前提を供述者がきちんと理解しているのか、どういう文脈で出てきた供述かも一つの評価になるので、一筋縄ではいきません。一審ではそう供述したが、控訴審では実は違いましたということも、供述証拠の性質上、不可避です。控訴審で一蹴されることも少なくないでしょうが、どちらの供述が信用できるのかどうかは、いったんは冷静になって見てみる必要があります。

このように供述証拠の信用性を評価することは、「一致」・「不利益」という言葉のイメージよりも実際には容易ではないことも少なくないので、誤りのない事実認定をすることを考えると、できるだけ供述証拠に回さず、いかに確度の高い心証を形成するかという思いで争点整理手続を運営するのが、理想的な訴訟(争点整理)運営ではないかと思います。

ただ、その理想が当事者双方にとって理想かどうかは別ですし、理想どおり美しく進むことは現実には必ずしも多くはないように思います。

(2)当事者に求められる活動

ア 主張書面・書証の理想と尋問(証拠調べ)の理想

以上を前提として、裁判官が当事者に何を求めるかというと、主張書面・書証については、どこまで説得的なストーリーを展開でき、それを裏付ける書証があるかということになります。ここは、言葉にすると至極当然のことのように思いますが、とても大事な点です。

そして、尋問では、争点整理までに裁判官に企図したとおりに心証を取らせていた場合には、更にそこを固めるため、強調すべき事実をビビッドにしてほしい。やはり直接主義というものの効用はあって、法廷で直接語られると「やっぱり本当のことを言ってるな」と思うことは結構あります。信用できるだろうと思って聞きはしますし、きちんと語ってもらうと、それまでに取った心証は「やはり間違っていなかった。」という安堵感も得られます。

また、尋問では、行間を埋めてほしい。裁判官は、関連性のある事実や気になる事実は補充尋問で聞きますが、主尋問でも反対尋問でもそこを埋めてもらえると、代理人の質問で同じベクトルに向いていることが確認できますし、その代理人に対する信頼感も増して、全体的にうまくいくことが多いと思います。

気を付けてほしいのは、繰り返しになりますが、裁判官には、弁護士の皆さんが思っている以上に、見逃しや思い込みが少なくないことです。尋問に当たる代理人としては、そのようなこともしっかり念頭に置いて、裁判官の見逃しや思い込みをその面前できちんと解消してもらう。裁判官を過度に信用しないという姿勢が大事です。

イ 理想から遠のいた主張書面・書証

主張書面や書証が理想から遠のいた例を三つ挙げます。

一つ目は、自ら積極的にストーリーを提示しない例です。実務では、相当数見受けられるのが実情です。ストーリーが提示されないことが不利に働かないことは少ないので、なぜきちんとストーリーを展開しないのかと思います。先ほど言ったような心証の取り方をしていることもありますが、全くストーリー展開しないということは何か不利なことがあるのではないかと痛くもない腹を探りたくなる気になります。

二つ目は、網羅的で冗長なストーリーを展開する例です。裁判官の心証形成が困難になるだけです。本人訴訟によく見られるパターンではあります。本人の場合には、法律的に意味のある事実を中心に書面を書いてくれとはなかなか言えないですし、冗長なストーリー展開がされる場合には、少なくない事案で全く心証が取れないということで結論が出せるので、それはそれでよいのですが、代理人にこういう書面を書かれると、一つ目の例と同様、痛くもない腹を探られることになることが多いと思います。

三つ目は、時系列が追えない例です。A、B、Dのように時間が飛んでいる場合、BとDの間に何かあるのではないかと勘ぐられてしまいます。

いずれにせよ、暫定的とはいえ、心証を一度取るとそれを揺り戻すのは簡単なことではありません。代理人としては、まず最初にどういう心証を形成させるかが大事だろうと思います。

ウ 理想から遠のいた尋問(証拠調べ)

尋問が理想から遠のく例を三つ挙げます。

一つ目は、主尋問で陳述書をなぞるだけの例です。代理人の準備不足の場合もボロが出ないようにしている場合もあるでしょうが、主尋問を行う意味が見出せません。

二つ目は、反対尋問で証人と議論する例です。自分の意見を押し付ける尋問は、散見されます。議論するなら、尋問を早めに切り上げてもらった方が嬉しい。

三つ目は、何度も同じことを繰り返し質問する例です。

二つ目と三つ目は、全くメリットがなくて、時間は浪費するし、逆の方向の心証を取られかねないし、ということになります。

要は尋問の目的を固めておくのが大事であり、すでに取らせた心証であればそれを固める、不利な心証であればそれをできるだけ揺らがせるということです。

(3)まとめ

最後に、民事訴訟においては、書証が重視されており、供述は軽視されているのではないかと代理人の皆さんから言われることがありますが、そんなことはないことを申し添えます。

結果的に書証を重視して事実認定をしたとしても、一致供述や不利益供述といった供述証拠で認定する事実が、理想的に争点整理手続が進んだ結果、争いのない事実として尋問前に出尽くしていたのかもしれません。争点整理手続が理想的に進まなかった場合であっても、特に契約の成否が争われるような事案では、書証が重要で、そもそも尋問(供述)ではなかなか心証は取れない事件だったということも少なくないのです。

尋問で不利益供述や一致供述が出てくることは、数はそれほど多くはないものの、何十年のキャリアでいけば相当数あります。ただ、それを前提として主張立証活動することは、確率論としても得策ではありません。

代理人としては、争点整理手続においてどれだけ確度の高い心証を形成させるか、ということに重点を置くことが大切ではないかと思います。

その後、以下の質疑応答があり、パネリストからコメントをいただきました。

水上 主張書面の良くない例として、「網羅的で冗長なストーリー展開」が挙げられていましたが、訴訟活動に自信のある弁護士の中にも、非常に長い準備書面を作成して提出する例があります。裁判官はこうした書面をどのように受け止めているのでしょうか。

森裁判官 相手方代理人として受け取る立場になればわかると思いますが、とにかく読むのがつらい。50ページの準備書面の中に大切な主張がこことここに書いてあると言われても、裁判官にその重要性を伝えることはできません。できれば10ページ程度にまとめてほしいというのが正直なところです。

神山弁護士 裁判官の事実認定の手法は刑事裁判と全く同じであり、特にストーリーという言葉が何度も出てきたのは印象的でした。刑事弁護の研修では、「全ての証拠を矛盾なく一貫して説明でき、なるほどと腑に落ちるストーリーを考えなさい。反対仮説の存在を具体的に示さないと勝てません」と教えていますが、民事も全く同じだと感銘を受けました。

尾川弁護士 法廷弁護技術研修を受講して、ケース・セオリーを叩き込まれましたが、裁判官がゴール達成のため何をしているかという講演の内容は、ブレインストーミング(ブレスト)によりケース・セオリーを構築する過程と同じで、ケース・セオリーの構築が民事に利用できる技法であることがよく分かりました。

参加者(50期代の元民事弁護教官) 私見であることを前提としますが、民弁教官室も、訴訟物、要件事実や証拠構造に関する考え方は民裁教官室と軌を一にします。しかし、民弁の場合は、争点整理が進むことで、一方当事者が有利に、他方当事者が不利になりうる構造があり、ひいては和解が困難になりかねないという実務的な悩みがあります。また、民弁教官室が、いわゆる直接証拠がない場合に、間接事実や証拠を「豊富に・具体的に・正確に」引用することを求めているのは、社会的に生起する多くの事実の中から、要件事実を推認させる事実や証拠を導き出すことも実務家としての重要な訓練であり、多くを引用する過程で重要性の優先順位も意識してもらいたいと考えているためです。さらに、裁判官は重要な間接事実を絞りたいかもしれませんが、弁護士の立場からすると、この裁判官がある間接事実を最重要と考えても、異動や控訴審もあるので他の裁判官は他の間接事実を重要と考える可能性がありますし、依頼者の満足のため網羅的に主張する場合もあります。

参加者(70期代の裁判官で現在は弁護士職務経験中) 弁護士として民事事件の証人尋問を経験しましたが、尋問の打合せをして初めて出てくる事実がありました。争点整理の段階で解明度を上げる必要性は理解していますが、事件によってはそれが困難なこともあり、尋問の打合せで初めて出てきた事実を裁判官に効果的に伝える工夫も大切だと感じました。

参加者(40期代の元裁判官) ストーリーは色々な意味で使われ、定義もいくつかあります。当事者にとってのストーリーは、事実認定者に対して自分の強調したいことを説得的に訴えかけて、事実認定者に印象づける活動が効果的だと思います。しかし、裁判官にとってのストーリーは、相対的に証拠が薄い中で誤りのない事実認定をするため、証拠の構造、判断の構造を常に意識することが大切だと考えています。裁判官の事実認定においては、加藤新太郎元判事が言うように「細かく積み上げ、大きく誤る」ことを避けるために、薄い証拠を積み上げて非常識な結論に至らないようにすることが大切だと考えています。裁判官として事実認定をするときのストーリーの位置づけについて、敷衍して説明いただけますでしょうか。

森裁判官 ストーリーの定義の問題かもしれませんが、原告の主張としてのストーリーがあり、被告もまた反対仮説としてこういう契約はこういう形では締結していないというストーリーがあり、その当否、真偽を判断するから、原告のストーリーなのか被告のストーリーなのか、先ほどは対立軸だと言ったが、そうではなくてパッチワーク的なストーリーになることも実際としてはありますが、それが正しいか、自ら出した結論が変なことになっていないかという検証は間違いなくしています。ここで取った心証とこちらで使う経験則が相矛盾しているとか、判決を全体を通じて読むと何を言っているか分からないということは、避けないといけません。左陪席と議論するとそういうことが見えることもあり、その点はよく気をつけています。それをストーリーというかどうかはともかく、トータルで見て、最初と最後が矛盾していないかというような検証は常にしているので、そういう意味で同じ考え方ではないかと思います。

2 ケース・セオリーの確立と説得の技術

(1) 司法研修所の刑事弁護教育の改革

次に、「ケース・セオリーの確立と説得の技術」に入りました。

最初に、「司法研修所の刑事弁護教育の改革」について、神山弁護士に説明いただきました。シンポジウム当日は「【座談会】司法研修所の刑弁教育改革を振り返る」(「五・七・五で伝える刑事弁護」現代人文社)を資料配布しましたが、神山弁護士から以下の説明をいただきました。

ア 司法研修所の刑事弁護教育の改革

司法研修所の刑事弁護教育は、66期以前と67期(2014年)以降で、大きく異なります。一番異なるのは、見通し型記録による起案と講評を行うようになったことです。

刑事弁護教官室は、かつては、弁論終結時の記録(いわゆる振り返り型記録)を用いて、証拠調べを経た書証、証人尋問調書、被告人質問調書を検討させ、公判の審理を振り返って弁論を起案させてきました。

しかし、弁護人は、自らのケース・セオリーに基づいて証人尋問、被告人質問を行うものであり、他の弁護人が行った証人尋問調書、被告人質問調書を含めた記録から振り返って弁論を作成するという作業は、通常の刑事弁護の過程にはありません。振返り型記録による起案は、記録上の尋問が不適切な場合は、修習生が不適切な尋問に引きずられ、不適切なケース・セオリーに沿った弁論を展開してしまう、記録上の尋問が適切な場合は、事実を拾いあげる静的な検討が中心となり、いずれにせよケース・セオリーを確立する動的な弁護活動の指導にそぐわないところがありました。

そこで、67期以降は、公判前整理手続中に弁護人が保有する情報と資料(①被告人からの事情聴取メモ、②起訴状、証明予定事実記載書、③検察官請求証拠その他の開示証拠、④弁護人が収集し証拠調べ請求する証拠等)を編綴した見通し型記録をもとに、ケース・セオリーを立てて、公判の審理を想定した弁論(想定弁論)の起案をさせることとしました。加えて、どのような反対尋問を行うか、どのような証拠を収集すべきか等の小問の起案をさせています。

イ 改革を行った理由

このように改革した理由は、裁判員裁判が始まったことが大きいと言えます。裁判員裁判が入ったことにより、連日開廷が行われ、論告を聞いてから弁論を考えることは不可能となりました。つまり、公判が始まる前に全て準備し、どのような弁論を行うのか確立していなければ、勝負にならない。そこで、公判が始まる前に、ケース・セオリー、すなわちどうやって説得するのかという説得の論拠を確立しておく必要がある。こういう教育になりました。

また、裁判員裁判は、法廷で目で見て耳で聞いて分かる審理をしなければいけません。書面を一生懸命書いて提出して、後で読んでもらうということは、不可能となりました。裁判員裁判では、出した書面は後で読みませんので、法廷で陳述し尋問するという、目で見て耳で聞いたところで心証を取ってもらうしかありません。そうなってくると、法廷でどのような陳述をするか、どのような尋問をするかという、法廷弁護技術の研修が必要となり、その基礎的な技術を司法研修所で教えることになりました。

その後、パネリストから以下の趣旨のコメントをいただきました。

尾川弁護士 刑事弁護教官室の指導は、講評においてブレストを行うことが印象的でした。ブレストは、弁護人側にとって不利な事実をたくさん上げ、次に有利な事実をたくさん上げ、上がってきた事実をグルーピングし、そこからケース・セオリーを立てていく作業です。これは、さきほどの森裁判官の講演内容に近いと思いました。また、民事弁護教官室は、事実を豊富に出すことが強調され、たくさん事実を挙げると起案の点数が上がると修習生は認識していました。民裁修習や刑裁修習では、重要な間接事実を挙げることが強調されていて、薄い間接事実はどれだけ積み重ねても事実認定できないという教育内容でしたが、これと対照的でした。

神山弁護士 刑事弁護教官室は、かつてはチャリンチャリン起案と呼ばれ、書けば書くほど評価が上がりましたが、その後、重要な事実しか評価せず、多くの事実を上げても無意味であるという方針に変更しました。ただ、この点は全国の弁護士の納得が必ずしも得られていません。裁判官は何を考えているかわからないから、とにかくたくさん言っておいた方が得ではないかといった批判もあります。しかし、裁判員裁判の時代になり、市民である裁判員が『AとBはいいこと言ってるな』と思っても、『CとDは何か関係あるのか』、『EとFは何であんなことを言うのか』と思い、無駄なことを言ったことが有害になることを考えるようになり、重要なものに絞り、分岐点をわきまえた主張を展開すべきことになりました。

(2)法廷弁護技術研修

続けて、神山弁護士から、法廷弁護技術研修の内容とその効果について、以下の説明をいただきました。

ア 法廷弁護技術研修の内容

法廷弁護技術研修では、市民の方が目で見て耳で聞いて分かることをやらなければいけないという内容を教えています。具体的には、受講生に事件記録を渡し、ブレストも行いますが、冒頭陳述、主尋問、反対尋問、最終弁論を自ら考えてきてもらいます。そして、研修ではそれを実演してもらいます。実演してもらった後、講評を受けます。「ああ、そうか。ここはいけなかったんだ」と分かってもらいますが、それで終わらず、実演したビデオを別室で上映し、「体がよれてますね」とか「フラフラしてますね」とか、姿かたちがどう見えているかなどについて注意を受けます。

(シンポジウム当日は、その後、二弁の基礎研修の一部(受講生が反対尋問を行う部分と講師のクリティーク部分)を上映し、神山弁護士の以下の説明が続きました。)

今のように、一生懸命、受講生が実演します。これは、公園で犯行を見たという目撃者の証人に対して、メールばっかり見てたでしょう、だからきちんと目撃していないでしょう、という事実を取るための反対尋問です。クリティークでは、反対尋問でメールの中身を全て読んだが、裁判員にはわかりにくいから、証拠採用されたメール文書があれば、それを示した方がわかりやすかったとコメントしていました。こんなことを繰り返しやります。

イ 法廷弁護技術研修の効果

研修を受け、それを実務で実践します。実践して、また研修を受けます。そしてまた実践する。1回研修を受けた程度でうまくなるはずはないので、研修と実践を繰り返し行う。何回かやっているうちに、「うまくいくじゃないか。今日は良かった」と思えるようになってくる。研修で習ったことに価値があると思える瞬間、実感できる瞬間が湧いてきます。「あの時に言われた批評はこのことか。あの時にこうしようと言われたのは、確かにやってみてうまくいく」という講評に対する納得感も得られ、自分の技術になります。

その後、パネリストから以下の趣旨のコメントをいただきました。

尾川弁護士 この研修は、受けるまでは心理的なハードルが高くて緊張しますが、やってみると学ぶことが多くて、やってよかったなといつも思います。何度も受講していますが、その時の自分のレベルに合わせたコメントがもらえるので、1回受けて終わりではなく、何度も受講することで上達していくことを実感しています。尋問に関しては、刑事も民事も技法としては変わらないと思うので、この研修を受けて訓練して、民事の尋問でも同じように使えると思います。研修の際、質問がわかりにくい場合に、証人役の神山弁護士からトンチンカンな答えが返ってくることがよくあります。『実務でこんな意地悪な証人はいないだろう』と思うことがありましたが、実際の証人尋問でうまく話すことができない方がいて、神山弁護士の厳しい研修が役に立ちました。

神山弁護士 主尋問は、証人がしっかりしていると、どんなに尋問が下手でも、証人が忖度して答えてくれます。大半の弁護士は、それで助けられていますが、下手な尋問は永遠に続いてしまいます。忖度しない証人は、「あなた、その時、何か見ましたか。」と聞くと「はい。」と答え、「あ、何を見たんですか。」、とこうなるわけです。ところが多くの弁護士は「何か見ましたか。」と聞いて、「はい、何々を見ました」と答えてもらっている。それによって、尋問の基本的な技術が身につかないまま、弁護士の仕事をしている。その怖さをわかってほしい。この研修は、現職の検察官や現職の裁判官も受けるようになっています。

参加者 法廷弁護技術研修を4回、5回と受けたことで、尋問技術が向上し、刑事裁判でも無罪判決を得ることができましたし、民事事件でも、厳しい筋の事件でしたが、効果的な尋問を行った後、最終的に和解でうまく解決したことがありました。

(3)尋問の技術

その後、神山弁護士から、尋問の基本的な技術について、「五・七・五で伝える刑事弁護」に収録された五・七・五をホワイトボードにはりつつ、以下の講義をしていただきました。

ア 尋問の技術の基礎

尋問の基本について、簡単に話をしたいと思います。

【事実のみ 知った答えを 一つずつ】

主尋問と反対尋問に共通する3つの基本があります。

1つは、事実のみを聞く。当たり前といえば当たり前です。評価、意見、推測を聞いても、何の意味もありません。しかし、意見を聞いてしまう人が多い。

1つは、知った答えを聞く。これも大事です。主尋問も反対尋問も、我々はすでに答えを知っています。その知っている答えを供述という形で話してもらって証拠にします。法廷は、初めてインタビューする場ではない。主尋問も反対尋問も、答えは知っています。その答えを主尋問はオープンに聞いて証人に語らせる。反対尋問はクローズに聞いて証人に「はい、いいえ」としか言わせない。そうやって事実を取っていきます。

1つは、聞き方について、1つずつ聞きます。刑訴法規則にも、個別具体的に聞くとありますので、1つずつ聞く。

これができれば、基本的に尋問は間違いなくうまくなります。しかし、事実のみ聞けていない。知った答えを聞けていない。一つずつ聞けていない。ゆえに尋問が下手になってしまうことになります。

【いつ、どこで 誰が、何、なぜ どうしたの】

次は主尋問です。主尋問で、事実のみ知った答えを一つずつ聞くためにどうすればいいか。簡単に言うと、「いつ、どこで 誰が、何、なぜ どうしたの」。この一言に尽きます。

これを繰り返し聞くだけです。それはいつですか。誰がいましたか。何をしていましたか。なぜそんなことをしたのですか。それからどうしましたか。その後あなたはどこに行きましたか。そこに誰かいましたか。何をしていましたか。なぜそんなことをしていたのですか。

言えば非常に簡単です。非常に簡単だけれども、主尋問は、言ってほしい答えがわかっているがゆえに、誘導という衝動に駆られてしまい、「こうですよね」と聞いてしまいたくなる。そこをぐっと我慢して、5W1Hに限って質問し、それを直接本人に語ってもらう。これが主尋問の基本中の基本です。これができれば主尋問はかなりうまくなります。

【誘導で すきに言わすな 「ですね」「ハイ」】

そして、反対尋問です。反対尋問は、ともかく誘導することです。

クローズドな質問です。証人には「はい」か「いいえ」しか言わせない質問を繰り返す。敵性証人に対して反対尋問しているわけですから、オープンな質問をしてしまえば、好き放題、喋られてしまいます。

「あなたがその現場に行ったのは午後10時半。そうですね。」。

「公園ですね。」。

「公園の真ん中には噴水がありますね。」。

「噴水の周りに明かりはありませんね。」。

「噴水の左側10m先のところ。そこの明かりは消えていましたね。」。

「噴水の西側10メートルのあたり、そこの明かりも消えていましたね。」。

「その日、月は三日月でしたね。」。

「あなたとあなたが見た人との距離は、10メートルぐらいありましたね。」

こんなことを細かく細かく聞いていって、「はい」「はい」「はい」と言わせていけばいい。

先ほど森裁判官も言っていましたが、これらの「はい」としか言えない細かい間接事実をとっていくと、確かに見えてないんだということが分かってくる。

しかし、「その時は暗くて見えませんでしたね。」と聞くと、「見えました」と答えられてしまう。「暗い」ということは評価です。暗いと言っても、事実認定者にはどの程度の暗さかわからないし、証人の考える暗さと皆さんの暗さは違うので、評価をいくら聞いても「はい」とは言ってくれない。

また、「見えた」と証言している証人は、「見えませんでしたね」と聞いても、絶対「はい」とは言いません。そこで、事実は何かを分解して考える。すると、これは「はい」という事実を5つ、6つと取っていって、それを総合すれば「見えるはずがない」という弁論ができる。弁論をするために必要な事実を獲得するということです。

イ 研修の重要性

法廷弁護技術研修では、こんなことを詳しく研修していますが、何より何度も何度も研修を受けることです。僕も受けさせられましたし、研修を受けて分かったつもりでも、できません。だから実務で失敗する。そこで、また研修を受ける。また実務で失敗するけれども、少し上手くなる。そういうことを繰り返すことで、自分が成長していく過程を実感できるのです。

40年前に僕が弁護士になったころ、尋問は根性だ、気合だ、粘りだと教えられました。それは間違っていないと思います。ただ、どうやって身につけるのかということは教えてもらえなかった。裁判員裁判になり、高野隆弁護士がアメリカから法廷弁護技術研修で使われているトレーニングメソッドを持ち帰り、日弁連が全国に広めようとして研修を行い、単位会もやるようになりました。そういう時代になったのだから、司法研修所の教育もそれを取り入れて、修習生が実務家になった時に弁護士会が行っている法廷弁護技術研修をスムーズに受講できるよう、基本的な内容だけはやろうということに変わりました。

しかし、残念ながら、裁判員裁判のための研修ということで始まったため、刑事コアの人たちは受けますが、そうでない人は受けてもらえない。

是非これを機会に民事・刑事問わず、この技術研修が意味を持つということで受けてほしいと思います。

その後、パネリストから以下のコメントをいただきました。

森裁判官 民事裁判にもそのまま使える話が多いと感じました。裁判官の立場からすると、このような主尋問、反対尋問をしてもらえるとありがたく、あるべき認定に近づきます。

尾川弁護士 神山弁護士の講義は、まさに法廷弁護技術研修で学んでいる内容です。今これを聞いて「新鮮だ」と感じた方は、是非研修を受けてほしいです。

3 弁護⼠に求められる技術と研鑽

弁護士は、法律の専門家として自ら研鑽を積む必要があり、弁護士会は、会員向けの研修を充実させていく必要があります。弁護士としてどのような技術が求められるか、その技術をどのように研鑽していくのかについて、パネリストから以下の趣旨のコメントをいただきました。

神山弁護士 一つに絞って言うと、民刑共通して我々法律家の仕事の基本は、「証明し 事実をもとに 論を説く」。つまり、収集した証拠によって事実を証明し、証明した事実をもとに人を説得することです。説得するときには、単なる印象や推測ではなく、論理が必要になる。これが我々の基本的な仕事だとすると、何より大事なのは、事実を収集することであり、現代の一番の鍵は、事情聴取の重要性だと感じています。パソコンやスマホを使えば、直接の会話はしないけれど会話できる人が増えていますが、人の顔色を見て、様子を伺いながら質問するわけではない。しかし、民事・刑事を問わず、我々弁護士は、事情聴取をして、その人からその人がどんな体験をしたのかを聴き取り、その体験を共有し、本当は何があったのか、どんな体験したのかを正確に聴き取る作業が必要です。ところが、下手な質問をしてしまうと、その人の記憶を変容させる危険がある。つまり、下手な質問をしたせいで証拠を隠滅したことになる。人から話を聞く技術、その人が記憶したままのことを聞き取る技術を、我々は磨かなければならない。弁護士会には、そういう基本的な技量、技術をどうやって身につけてもらうのかを検討していただきたいと思います。

尾川弁護士 法解釈が問題になる事件や、最近ではいわゆる公共訴訟と呼ばれる公益的な価値がある訴訟や社会課題を解決する訴訟の裁判の進め方について、分野を超えて経験交流できるようになるといいと思います。民事裁判は、オンラインがメインになり、秘匿の制度が柔軟に使われ、非公開の方向に進んでいますが、公開して多くの市民を巻き込むことが重要になる事件については、例えば尋問をさせてくれない、意見陳述させてくれない場合にどう対応するかなどの経験交流する場を設けることを検討してほしいと思います。

森裁判官 民事について、代理人弁護士の尋問が上手ければ心証を取りやすいので、主尋問では心証を補充しながらより分かりやすく尋問し、反対尋問もどういう観点から尋問しているか意図を分かりやすくしてもらえるとその場で心証がとれます。そういう研修を用意してもらえると有難いです。

司法研修所において司法修習生が習得すべき能力は、①証拠を収集する能力、②収集した証拠を法的に分析・検討する能力、③その分析・検討を踏まえて説得的に表現する能力であると言われますが、これらは、実務家である弁護士にも同様に求められる基礎的な能力といえます。

本シンポジウムは、このうち「説得的に表現する能力」に焦点をあてましたが、民事弁護に関しては、森裁判官に講演いただいた「民事裁判において弁護士に求められる主張・立証活動」に対応して、事実認定者からみて説得な主張・立証活動を行うための研修を充実させる必要性を感じました。

また、「法廷弁護技術研修」は、刑事弁護を内容としていますが、民事事件に応用可能な内容を含んでおり、刑事事件を担当しない弁護士も積極的に受講した方がよいという意見をいただきました。

さらに、「証拠を収集する能力」の一つである事情聴取能力を高める研修を行う必要があるという指摘や、訴訟活動について経験交流する場が必要であるという意見等をいただきました。

全友会としても、本シンポジウムを踏まえて、弁護する技術を向上させるための方策についてさらに検討を進めてまいりたいと考えています。